市場資訊

掌握全球金融市場脈動,及時瞭解最新經濟動態、政策變化和市場趨勢,為您的投資決策提供專業支持。

掌握全球金融市場脈動,及時瞭解最新經濟動態、政策變化和市場趨勢,為您的投資決策提供專業支持。

美国经济当前已显露出明确的放缓迹象,劳动力市场作为关键领域,其动态更是牵一发而动全身,使得美联储开启降息周期的预期日益强烈。最新公布的就业数据宛如一颗投入平静湖面的巨石,激起千层浪,彻底引爆了市场对于美联储货币政策转向的热切预期。

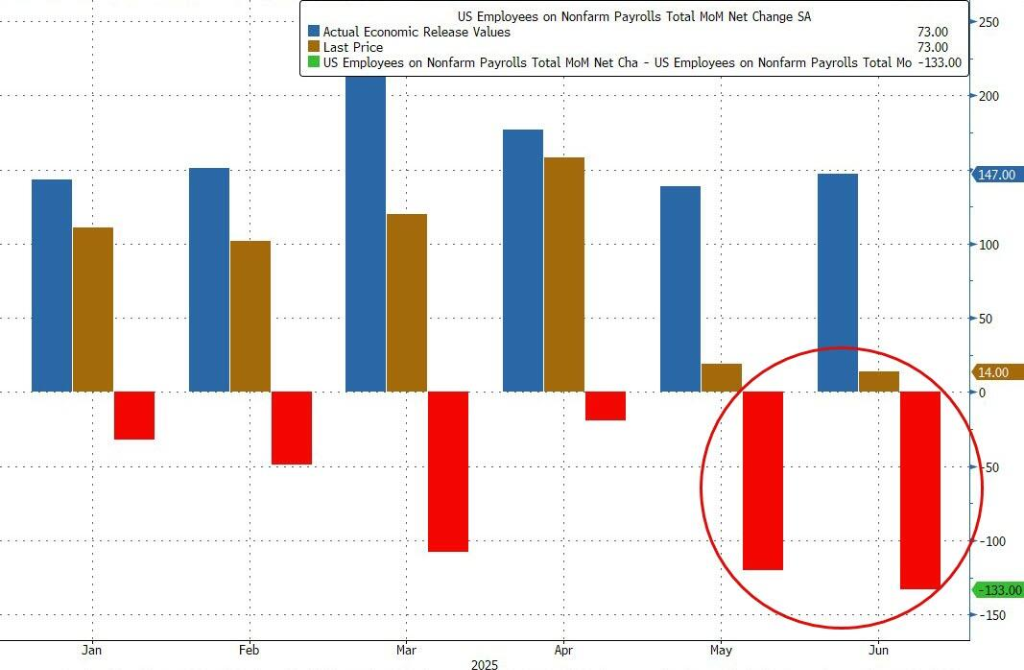

据追风交易台 8 月 4 日消息,高盛精准测算,美国潜在的月度就业增长呈现出断崖式下跌,从第一季度的 20.6 万锐减至 7 月的 2.8 万。花旗在其发布的报告中也犀利指出,就业数据大幅下修后,美联储官员已然失去了继续 “观望” 的空间,迫切需要对货币政策做出调整。

来源:花旗

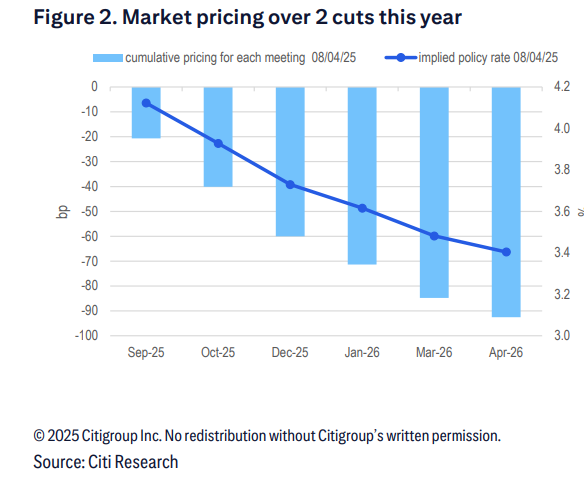

基于如此严峻的就业形势,高盛与花旗这两大金融巨头均笃定,9 月美联储降息 25 基点的可能性极高。若后续数据进一步恶化,甚至可能触发激进的 50 基点降息。高盛详细预测,美联储将在 2025 年 9 月、10 月和 12 月,连续三次实施 25 个基点的降息操作。花旗则在其基准情景分析中大胆预测,政策利率最终将降至 3%,并且认为从当前形势来看,实际利率走向存在偏向更低水平的风险。

图:市场定价年内降息超过两次,来源:花旗

近期一系列数据勾勒出美国劳动力市场迅速衰败的景象。高盛着重强调,7 月就业数据进一步印证了其关于美国经济增长已逼近停滞的观点。潜在就业增长趋势呈现出直线下滑态势,远远低于维持市场稳定所需的约 9 万的盈亏平衡点。美国就业报告对 5 月和 6 月薪资数据的负面修正,犹如雪上加霜,进一步证实了市场的疲软不堪。高盛深入分析称,在经济下行阶段,那些延迟报告数据的公司往往正是正在大规模裁员的企业,这就导致了初步数据存在明显高估。花旗也持有类似观点,考虑到近年来薪资统计中存在的结构性高估问题,修正后的就业增长数据甚至可能为负数。华尔街见闻此前报道,美国 7 月非农新增就业仅 7.3 万,远低于市场预期,且前两个月数据大幅下修 25.8 万。这一系列数据表明,美国劳动力市场已不再是温和放缓,而是进入急速刹车状态,极有可能引发新一轮的经济衰退担忧。

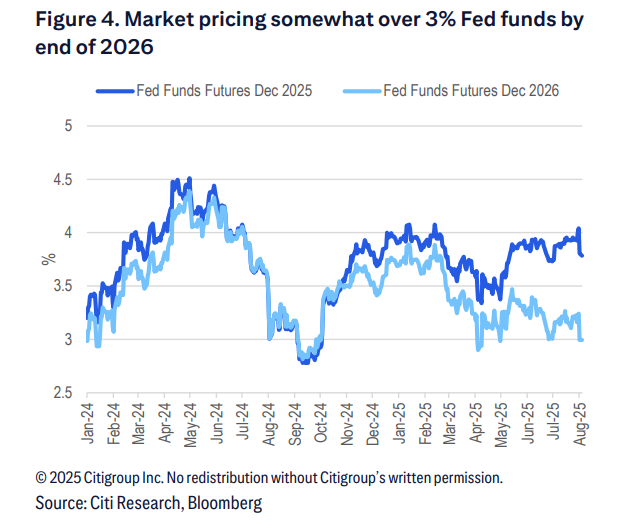

劳动力市场的萎靡不振与更广泛的经济放缓呈现出同步状态。高盛数据显示,2025 年上半年,美国实际 GDP 年化增长率仅为 1.2%,较其估算的潜在增长率足足低了一个百分点,并且预计下半年经济增长仍将维持疲软态势。高盛指出,尽管金融条件有所放松,但由于就业增长乏力,以及关税向消费价格传导的效应尚未完全显现,实际可支配收入和消费者支出预计增长极为缓慢。花旗同样认为,潜在经济活动增长在今年上半年已放缓至潜力水平以下,这为美联储将政策利率降至中性甚至更低水平提供了有力依据。

图:市场定价到2026年底联邦基金利率略高于3%,来源:花旗

除了经济数据的推动,华盛顿的政治动态也为美联储降息预期增添了诸多不确定性。美联储理事 Adriana Kugler 的辞职,为美国总统特朗普提供了在 9 月议息会议前任命新理事和提名联储主席继任者的契机。预测市场显示,美联储主席的热门候选人包括前美联储理事沃什、美国国家经济委员会主任哈塞特、现任理事沃勒以及财政部长贝森特。尤为值得关注的是,在最近一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议上,理事沃勒和负责监管的副主席鲍曼均投票支持降息。据高盛统计,上一次 FOMC 会议出现两位理事同时投下降息反对票的情况,还要追溯到 1993 年。高盛据此认为,这一 “双重异议” 事件充分表明,美联储内部支持宽松政策的力量正在逐步集结。特朗普对新理事的任命,极有可能进一步改变 FOMC 内部的力量平衡,为更早、更快地实施降息政策扫清障碍。

随着经济数据频频亮起红灯,华尔街对美联储的降息路径预测愈发激进。高盛的基本情景预测为,美联储将在 2025 年 9 月、10 月和 12 月连续三次降息 25 个基点,并在 2026 年上半年再进行两次 25 个基点的降息,最终使联邦基金利率落入 3.0 - 3.25% 的区间。花旗的预测则更为大胆,其基准情景是政策利率降至 3%,并明确指出 “风险偏向于更低的利率”。两家机构一致认为,如果未来经济数据进一步恶化,比如失业率再度攀升,那么美联储在 9 月进行 50 个基点的大幅降息并非毫无可能。

综上所述,高盛与花旗基于对非农数据持续走弱的判断,认为美联储在 9 月存在实施 50 基点激进降息的可能性,且利率终点或降至 3% 及以下。当然,最终的货币政策走向仍需紧密关注后续经济数据的变化以及美联储内部的决策动态。